HISTORIQUE

Tout le monde sait l'histoire des petits cochons. Il y eut

d'abord une maison de paille, ensuite une maison de bois et finalement une maison de briques.

Ici, on a débuté avec des petites écoles blanches et on a abouti aux

grandes écoles de l'échelle et avaient appris par expérience, mais leurs

efforts du début étaient aussi louables que leurs efforts de la fin. Il en est

de même avec nos écoles à Baie-Sainte-Anne et c'est la raison d'être

d'un historique de nos écoles dans le programme d'aujourd'hui.

Souvent quand on inaugure une école, on a tendance

à en attribuer le mérite seulement aux responsables immédiats. Pourtant

la construction d'une école telle que celle-ci est le terme d'un acheminement souvent

long et difficile qui impliquent aussi bien les bâtisseurs du passé que ceux du

présent.

Et si j'ai accepté de partager avec vous quelques faits

historiques ou anecdotes concernant les écoles que m'ont racontés les plus vieux,

c'est que je crois à l'importance capitale du travail de nos devanciers et aussi parce

que l'intérêt que j'ai pour les écoles est dû en partie à deux

expériences qui ont marqué mon enfance et qui ont stimulé ma

démarche. Premièrement, j'étais toujours intriguée durant mes

premières années à l'école par le fait que mon père

s'installait avec moi à la table chaque soir quand j'étudiais ma lecture

française, pas pour m'aider, mais pour que moi je lui aide à apprendre à

lire. L'école qu'il avait fréquentée ne donnait l'enseignement qu'en

anglais. Deuxièment, je faisais souvent raconter à ma grand-mère

pourquoi ils étaient venus s'établir à Baie-Sainte-Anne après

avoir quitté les Îles-de-la-Madeleine. Elle me disait: "On voulait tout simplement

faire une vie et l'endroit était prometteur, mais on était pas certains d'y

rester, car mes parents avaient posé une condition: ils y resteraient s'ils

réussissaient à obtenir des écoles françaises." Par après,

son père, Hyppolite Thériault, se serait fait élire commissaire

d'école et aurait lutté avec acharnement jusqu'à ce qu'il obtienne gain

de cause.

Vers la fin du 19e siècle, des familles provenant des Îles-de-la-Madeleine viennent se greffer à la population existante.

Ces faits nous ramènent aux petites écoles grises.

En effet, il y a cent ans on bâtissait les premières écoles du village.

L'une était construite au Bois-Franc et l'autre à la Grande-Rivière sur

le terrain où Normand Duguay est installé présentement. Celle du

Bois-Franc était destinée aux élèves d'Escuminac et de la Baie,

tandis que celle de la Grande-Rivière desservait aussi les élèves de la

Rivière du Portage. Dans ces écoles, l'enseignement se donnait totalement en

anglais. Ce n'est qu'en 1912 que l'école de la Grande-Rivière eut son premier

professeur de français. Celle du Bois-Franc devait encore patienter quelques

années.

L'école du Bois-Franc.

Rendus en 1915, deux écoles ne suffisaient plus pour le

nombre d'élèves et on décida d'aménager une école neuve en

haut de la Grande-Rivière, celle qui est devenue par après le "Community Hall."

C'est une question qui n'a pas été réglée du soir au lendemain.

La bataille a pris sur le choix d'un site et c'était à savoir quel

côté de la Rivière allait l'emporter. Il n'y avait pas de service

d'autobus alors et il fallait mettre l'école au centre. Mais où était le

centre? On avait différentes idées là-dessus. Finalement on

s'arrêta au terrain actuel, quand on fut assuré d'un service de dorés pour

traverser les élèves de l'autre côté de la Rivière.

L'école de la Grande-Rivière.

Plus tard dans les années 1920, on construisit une école neuve au

centre de la Rivière du Portage sur le chemin actuel de la Caisse Populaire. Cette

école desservait aussi une partie des élèves de la Baie.

Une école neuve sur le terrain où la Caisse Populaire est installée présentement.

Et à la Baie même on avait pas encore

d'école. Ce n'est qu'en 1935 que s'est réglée cette situation.

Escuminac avait sa propre école alors, et l'école du Bois-Franc n'avait que 6

élèves du Bois-Franc tandis que les 72 autres venaient de la Baie. Mgr Arthur

Gallien était curé ici dans le temps et il était déterminé

de sortir cette école des bois et de la transporter sur un terrain central longeant la

route principale où était le gros de la population. Mais les commissaires

d'école, à majorité anglophone, n'étaient pas du même avis.

Or l'Inspecteur des écoles voulant calmer les esprits, avait écrit aux

commissaires leur disant que l'école ne serait pas déménagée, et

au Père Gallien, j'ignore par quelle ruse, réussit à mettre la main sur

la lettre des commissaires et munis des deux lettres contradictoires, se dirigea à

toute vitesse vers Chatham droit chez M. L'Inspecteur. En arrivant il lui dit: "M.

l'Inspecteur, vous êtes un homme à deux faces: première lettre, première

face; deuxième lettre, deuxième face." Pour ne pas perdre la face davantage, M. l'Inspecteur se vit

obligé de ne pas trop opposer le déménagement de l'école.

Monseigneur Arthur Gallien.

Les écoles d'Escuminac.

Par après on connut une accalmie et nos trois petites

écoles ont continué pour une dizaine d'années encore. Il faut dire

qu'elles avaient un certain charme ces écoles et qu'elles ont accompli leur mission.

Bien sûr, c'étaient des écoles modestes, à classe unique, ou au plus deux

bords. Le poêle installé au centre de la classe ne chauffait pas tout le monde.

Pour boire, on allait chercher de l'eau chez le voisin. Les élèves devaient

assumer la tâche de nettoyage et les toilettes de dehors n'étaient pas

nettoyées ni lavées tous les jours. Tout de même, les élèves

étaient assez heureux - sauf au temps de la visite. On avait peur des visiteurs et

pour cause. La visite se limitait aux commissaires, qui venait s'informer au sujet de la

discipline; à l'Inspecteur, qui nous questionnait en anglais et de qui on devait cacher

nos catéchismes et nos crucifix; du curé, qui venait s'assurer si on savait bien

notre catéchismes et finalement au docteur, qui osait nous regarder dans la tête.

Aussitôt après la 2e guerre mondiale, on

commença à songer à remplacer nos petites écoles. La population

scolaire avait augmenté et aussi on exigeait plus de confort. On projettais de

bâtir des écoles de 3 ou 4 classes plus spacieuses et mieux éclairées.

Ces écoles seraient munies de fournaises et d'eau courante. Aussi auraient-elles une

bonne fondation qui servirait de sous-sol. Elles seraient recouvertes de bardeaux d'ardoise.

C'était un beau projet, direz-vous, mais qui en laissait beaucoup d'indifférents

pour ne pas dire furieux. Et les discussions prenaient de l'ampleur. L'entreprise, selon

certains, était de l'extravagance voire même du gaspillage et on s'opposait : au

trop grand nombre de classes, à trop de maîtresses à payer, aux toilettes

de l'intérieur et surtout à la trop grande cave, car disait-on, une cave c'est

pour y mettre de la viande, du poisson, des légumes et des préserves, donc une

école n'a pas besoin de cave.

Une dernière école pour la Grande-Rivière.

Un ancien élève,

Gerry Mazerolle,

sur le "foot-bridge."

Toujours est-il que l'opposition de quelques-uns n'a pas

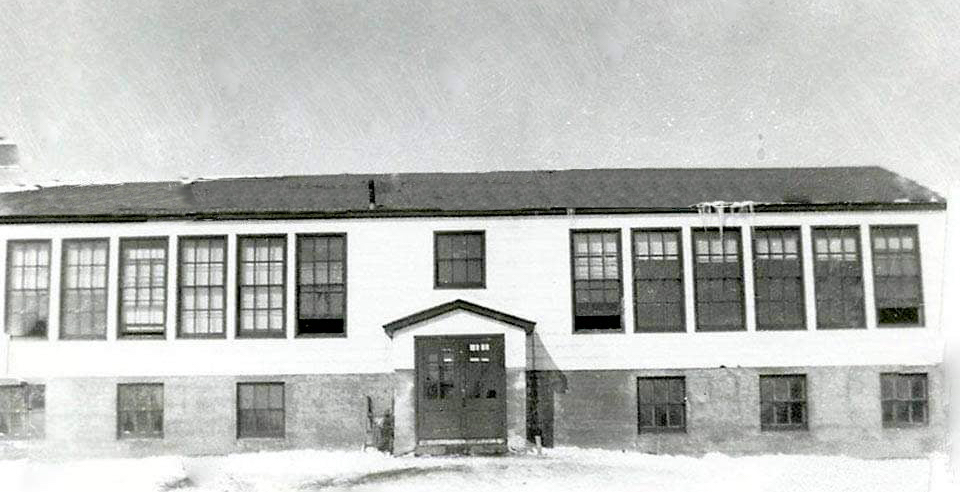

empêché la construction de nos moyennes écoles blanches et en 1948 on

érigea d'abord une école de 4 classes à la Baie, du nom d'Ecole

Elémentaire de Baie-Sainte-Anne et ensuite une école de 3 classes à la

Grande-Rivière. On remplaçait le traversier des élèves, le

doré, par un pont-ballant ou "foot-bridge." Finalement on bâtit notre

dernière école blanche à la Rivière du Portage en 1955.

C'était une école de 4 classes surnommée Ecole Manuel.

À la gauche: l'Ecole Elémentaire de Baie-Sainte-Anne.

À la droite: le couvent des soeurs.

Ecole Elémentaire de Baie-Sainte-Anne fut plus tard nommée la Salle Monseigneur Gallien.

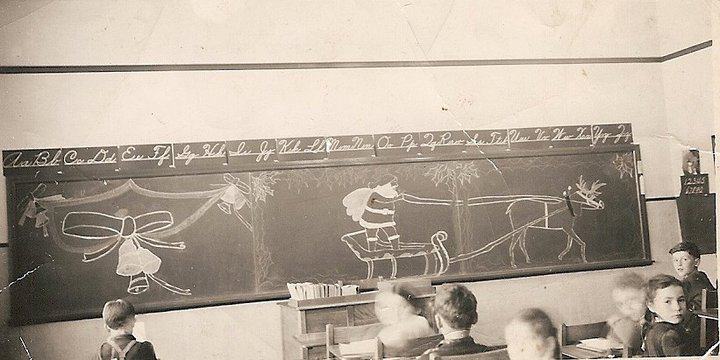

L'intérieur de la salle de classe de Mme Elmire (née Forbes) Martin en 1948.

Presqu'incroyable, mais au bout de 3 ans les contribuables

envisageaient déjà une autre construction. Nos écoles blanches

étaient déjà trop petites et il était grand temps que Baie-Sainte-Anne se dote d'une école secondaire. On songeait à une école

d'une dizaine de classes pour les élèves de la 7e à la 12e année.

Ici encore on rencontra beaucoup d'opposition, il fallait:

1- convaincre beaucoup de gens de

la nécessité d'une école secondaire,

2- grouper les élèves

de la paroisse quand chacun tenait mordicus à sa localité,

3- trouver une site

convenable,

4- et finalement trouver l'argent, parce que même en combinant les 3 districts

on n'avait pas de pouvoir d'emprunt pour bâtir une école de cette envergure; il

manquait un gros $54,000.

En attendant d'attaquer et de résoudre tous ces

problèmes, on décida d'aménager des classes un peu partout pour enseigner

à partir de la 9e année. C'est ainsi qu'on a utilisé la vieille

école grise de la Rivière du Portage qui n'était pas encore démolie,

le sous-bassement de l'église et même la sacristie de l'église.

Une journée ordinaire devant l'école de briques.

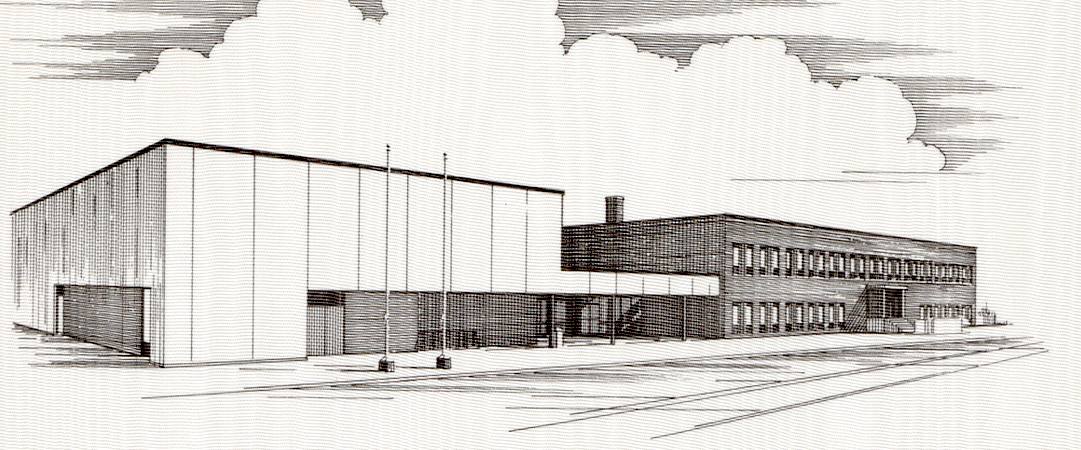

Toutes les épreuves surmontées, on

témoignait le 2 juillet 1961, l'inauguration de notre belle grande école de

briques ainsi que la première graduation. C'était l'enthousiasme

général. Et dans l'espace de 20 ans l'école a eu à son

crédit au-delà de 300 finissants.

Nos cinq finissants à la première graduation en 1961.

Tout le monde pensait bien que la question de construction

d'école ne surgirait pas au moins avant 50 ans.

Mais il fallait bien se mettre au pas de notre temps.

C'était le rapport Byrne, la réorganisation des districts scolaires, les

exigences de la technologie moderne et notre école ne répondait plus au besoins

de l'heure. Nous étions encore plongés dans l'impasse:

-Allions-nous aller à James M. Hill de Chatham et risquer l'assimilation?

-Allions-nous aller à la polyvalent de Saint-Louis et risquer notre santé?

-Allions-nous simplement rester à Baie-Sainte-Anne et exiger la construction d'une nouvelle école?

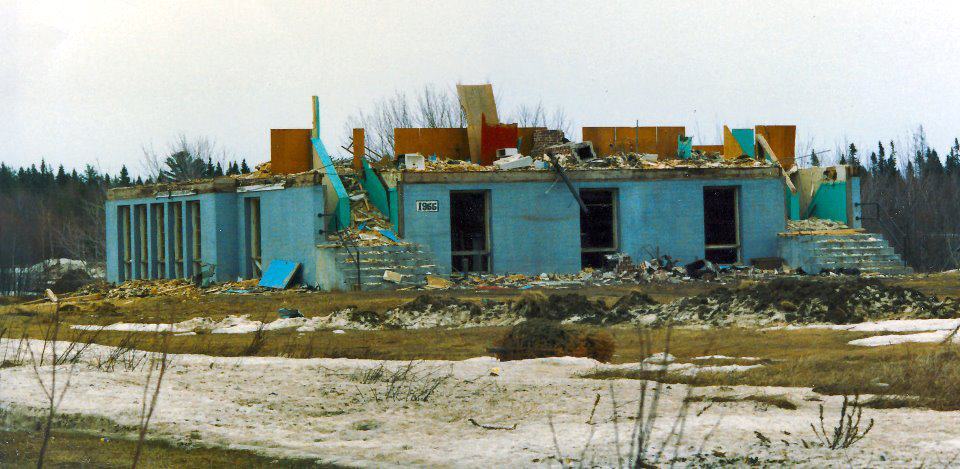

La démolition de l'ancienne Ecole Manuel.

La démolition de l'ancienne Ecole Elémentaire de Baie-Sainte-Anne.

Tous savent qu'on a opté pour la dernière

alternative, mais ça n'a pas été facile. Et voilà. Nous avons

une magnifique école. Toutefois, j'aimerais souligner en finissant, qu'une belle

école n'est qu'un des aspects de l'éducation. Ce qui importe c'est le produit

de nos écoles. Tout de même, j'envisage l'avenir avec optimisme, parce que je me

base sur le passé, et nous sommes fiers des centaines de personnes capables, dynamiques

et engagées qui sont sorties de nos écoles et cela à tous les

échelons. Il me vient à l'idée quatre de ces vaillantes personnes qui

ont fait retentir le nom de notre village au-delà du Nouveau-Brunswick et même du

Canada.

-Yvon Durelle, dont les exploits sportifs l'ont conduit au Temple de la Renommée, et

tout dernièrement nous a choyés de son livre "Le Pêcheur-Boxeur."

-Sur la scène politique, le Sénateur Norbert Thériault, a gravi les

échelons pour se rendre au sommet.

-Dans le domaine de l'éducation, la championne n'est nulle autre que Madame Blanche (née Schofield)

Bourgeois. En 1980, elle a été proclamée l'Enseignante Canadienne de

l'année.

-Et tout dernièrement, on vient d'acclamer l'un des nôtres, M. Charles D'Amour,

dans le monde du journalisme. Le 21 avril, il devenait membre de l'Ordre du Canada et

était décoré par le gouverneur-général, Edward Schreyer.

Yvon

Durelle

Norbert

Thériault

Blanche

Bourgeois

Charles

D'Amour

N'est-ce pas que les réalisations du passé lance

un défi à l'avenir. Nous avons du pain sur la planche. C'est à nous

tous: conseillers scolaires, parents, professeurs, élèves, de continuer à

nous dépasser.

Mme Lorraine Savoie

Le 16 mai, 1981

La vue aérienne d'un drone en 2016.

Enseignante de carrière pendant 34 années, Mme Lorraine (née Gibbs) Savoie a été fondatrice du foyer-école de Baie-Sainte-Anne, du cercle de la SERF Alcide F. LeBlanc et a mérité le prix retraitée de l'année 1995 de la SERF provinciale pour sa contribution à la cause de l'éducation des Acadiens et des francophones du N.-B.